1: Introduzione: la musica del diavolo

Nella terra del cotone, delle leggi Jim Crow e dei linciaggi, nasceva al calare del secolo scorso il blues. Figlio illegittimo di anonimi padri, mezzadri e vagabondi del meridione degli Stati Uniti, reietti della comunità nera che cantavano l’alcool, la prigione, il treno e il sesso.

Il blues segnava il tempo dei peccaminosi balli delle feste-rito del sabato notte, il blues si insinuava lascivo in ogni honky tonk, bordello o music club, il blues predicava il suo verbo malizioso agli angoli dei negozi di barbiere. Il blues insomma era la “musica del diavolo”, tentatrice più delle parole scellerate del serpente dell’Eden. La religiosa comunità afroamericana del Sud l’aveva scacciato dalle chiese e l’aveva messo al rogo nei sermoni, i borghesi neri del Nord allo stesso modo avevano sbarrato i loro salotti a questa musica viziosa e traviante.

Quando il giovane Willie “The Lion” Smith accennava qualche nota blues sui tasti d’avorio del piano appena comprato dalla madre, subito questa accorreva ad ammonirlo: la tastiera era destinata ai soli inni da chiesa, il blues era musica sacrilega (1).

Sembrerebbe quindi che la comunità nera avesse tracciato una demarcazione assai netta tra sacro e profano in musica: gli spiritual e i gospel da una parte e i suoni di satana, il blues, dall’altra.

Tuttavia le intenzioni moraleggianti “segregazioniste” nei fatti vennero meno e l’apparente dicotomia tra sacro e profano si stemperò in un rapporto osmotico e dialettico.

2:Il sermone del blues

Nella famiglia battista rigorosamente osservante dei Jackson di New Orleans l’unica musica permessa dentro e fuori casa era quella sacra degli spiritual. Secondo tali precetti crebbe infatti la giovane Mahalia. La ragazza, appena sedicenne, lasciò la Crescent City per diffondere, prima a Chicago e poi nel mondo intero, la parola del Signore attraverso la prorompente spiritualità dei sui gospel. Mahalia Jackson, scrupolosamente religiosa, durante la sua intera carriera non cantò mai il blues. Tuttavia la grande artista di gospel in più di un’intervista ha dichiarato la sua sincera ammirazione per l’“imperatrice del blues” Bessie Smith della quale fin da bambina ne ascoltava furtivamente i dischi che suo cugino Fred le regalava (2).

Se Mahalia Jackson fosse stata l’unica cantante di musica religiosa ad avere delle relazioni, seppur sottili ed ellittiche, con il blues, questo saggio non avrebbe ragione d’essere.

E’ tuttavia sufficiente rifarsi alle carriere artistiche di alcuni grandi nomi della musica afroamericana per fugare questo timore.

Aretha Franklin era la figlia di un predicatore ed iniziò il suo apprendistato musicale in chiesa; Ray Charles ha cantato con la stessa convinzione il gospel e il rhythm n’ blues; l’“indimenticabile” Nat King Cole prima d’entrare nell’olimpo del jazz e poi della musica leggera americana aveva punteggiato i morigerati sermoni del padre,

un reverendo battista, con le caste note di un organo da chiesa; Cleo Brown, figlia di un uomo di Dio, rilanciò nel 1935 la moda del boogie woogie (prima di tornare alla musica religiosa nel 1949).

E infine non si può non tracciare per sommi capi l’avventura musicale di Thomas Dorsey entrato nel parnaso dei giganti della musica nera con il nome di “The Father of Modern Gospel”: nato l’ultimo anno del secolo scorso nella rurale Georgia seguì nel 1916 il padre, predicatore battista, a Chicago, accompagnandone gli accesi sermoni all’organo. Negli anni Venti si distinse, grazie ai suoi arrangiamenti, al fianco della cantante di blues Ma Rainey della cui formazione era il pianista oltre che il direttore musicale.

Compose dozzine di blues e incise con il chitarrista slide Tampa Red fortunate canzoni hokum a sfondo sessuale come “(Honey) It’s Tight Like That”. Poi intorno al 1934 ritornò alla musica del Signore dedicandosi al gospel: dalla sua penna ne sgorgarono circa quattrocento. Fu proprio quel musicista che la Windy City dei ruggenti anni Venti aveva conosciuto come compagno d’avventura di Gertrude “Ma” Rainey, a comporre il celeberrimo “Take My Hand Precious Lord”, tradotto nel corso degli anni in più di cinquanta lingue. La struttura armonica e formale dei suoi gospel?

Quella del blues.

Ma se la musica religiosa si avvicinò al blues, allo stesso modo i suoni intrisi di zolfo dei luciferini uomini del Delta spesso penetrarono gli inni del Signore. Charlie Patton, l’icona del rude bluesman del Mississippi che predicava il whiskey di contrabbando e la fornicazione, incise diversi spiritual tutti pervasi da una fervente religiosità, e probabilmente una spiritualità non meno sincera cantavano Henry “Ragtime” Thomas (Jonah In The Wilderness), Barbecue Bob (Jesus’s Blood Can Make me Whole), Blind Willie McTell (God Don’t Like It), Brownie McGhee (Done What My Lord Said).

Skip James addirittura suonava il blues il sabato notte e lanciava parole di fuoco sugli impenitenti di Gomorra la domenica mattina. Chissà, forse era mosso da autentica fede anche il “diacono” L. J. Bates quando il 27 ottobre 1927 incise, con la sua voce gemente e la chitarra straziata, Where Shall I Be. E’ ragionevole supporre che quell’inno abbia commosso non pochi animi puri rapiti da quella musica di Dio incondizionatamente amata dai sobri uomini della chiesa che disprezzavano invece peccatori come il bluesman Blind Lemon Jefferson che cantava “ I got a girl for Monday, Thusday, Wednesday, Thursday, Friday too...”.(3)

Avrebbero sbarrato gli occhi sbigottiti gli intransigenti seguaci degli insegnamenti della Bibbia se avessero scoperto che dietro lo pseudonimo di Deacon L.J Bates si celava proprio il bluesman texano Blind Lemon Jefferson.(4)

D’altra parte vibranti invocazioni religiose innervano la maggior parte dei canti dei traviati uomini di Beelzebub.

“Lord, I’m standing at the Crossroad” cantava Robert Johnson in Crossroad Blues,

e così si lamentava Blind Lemon Jefferson in Corrina Blues: “A great tall engine and a little small engineer carried my woman away, Lord”; Skip James invece prediligeva immagini apocalittiche nelle sue opere come in 22-20 Blues”: “My twenty-two twenty Lord, is a burning hell”. Ne si possono dimenticare i tanti bluesman che hanno supplicato il buon Dio attraverso la formula “Lord, have mercy”.

La predica declamata dal pulpito e quella suonata da un palco di un music club o dalla veranda di una scalcinata baracca del Sud si nutrivano in fondo delle stesse immagini, delle medesime espressioni e di un linguaggio assai affine come ha dimostrato Margaret McCarthy in uno studio sulle relazioni tra i sermoni e i testi di blues.(5)

Attraverso il sermone il reverendo terrorizzava la congregazione dei fedeli con parole al vetriolo ammonendoli a non peccare, e i morigerati cristiani non potevano che asserire con invocazioni quali “That’s right”, “Yes man”, “Oh Lord”, “Amen”. Un attento osservatore bianco della cultura e della società afroamericana ci ha lasciato in un suo scritto la descrizione di una non dissimile scena: “..cries of “That’s right” e “Lawdy, Lawdy”. The crowd burst into hysterical shrieks of sorrow and lamentation. Amens rent the air”. Un predicatore nero, una chiesa battista, il momento centrale e più intenso del culto, una assemblea di devoti. Questi gli elementi che affiorerebbero dalla descrizione. Tuttavia, il fatto narrato non ebbe luogo tra le mura di una chiesa del Sud ma sul palco dell’Orpheum Theatre di Newark; sede che non ospitò una adunanza di fedeli ma un gregge di pecorelle smarrite, che tra l’altro non avevano alcuna intenzione di ritornare all’ovile, dal momento che si trattava di una folla di convinti ammiratori della “musica del diavolo”; assemblea di peccatori accorsi ad ascoltare non certo un austero reverendo nero ma la cantante di blues Bessie Smith.

L’autore di quei versi fu Carl Van Vechten (che come è noto nutriva un’incondizionata venerazione per l’“Empress of the Blues”) che si occupò di scrivere la recensione del concerto sul numero del 25 marzo 1926 di Vanity Fair.(6)

Per la comunità nera la separazione tra sacro e profano era quindi possibile solo verbalmente. Cantanti di spiritual e gospel, musicisti di blues, predicatori battisti, congregazioni di cristiani e torme di avventori di locali notturni quotidianamente valicavano il confine tra i due mondi.(7)

E, considerato da tale prospettiva, il blues altro non può essere che la terra di mezzo tra queste due polarità, sintesi bifronte e straordinariamente contraddittoria tra sacro e secolare, musica del peccato costantemente redenta dai suoni, delle parole e dei comportamenti precettati dalla religiose cristiana.

Tuttavia se il blues è attraversato dal credo che i bianchi insegnarono alla comunità

afroamericana, parte della sua spiritualità affonda le radici altrove.

Perché nel blues, come vedremo, si agitano ben altre forze.

3:Kuntu blues

Muntu, kintu, hantu e kuntu. Queste sono ciò che Janheinz Jahn ravvisa come le quattro categorie fondamentali della filosofia africana.(8) Niente in Africa può essere pensato che non rientri in tale tetralogia. Queste quattro classi sono definite “forze”, come del resto la desinenza terminale “ntu”, che rappresenta l’energia, la forza cosmica, designa. Ma l’aspetto cruciale, e il più estraneo alla mentalità occidentale, è che tali categorie non sono concepite in astratto, come speculazioni del pensiero, ma al contrario si manifestano agli africani come forze concrete, viventi, come spiriti dai tratti antropomorfi che agiscono al fianco degli uomini e che come gli umani si comportano.

Delle quattro classi, alla cui trattazione estesa si rimanda al capitolo “Ntu. La filosofia africana” del fondamentale Muntu di Jahn, si voglia puntare la lente d’ingrandimento su una, quella del kuntu, la categoria della “modalità”.

La bellezza, la paura, la depressione, il sorriso sarebbero certamente classificati dagli africani come kuntu. Tuttavia, come si è detto, queste “modalità” (molto spesso stati d’animo, emozioni) sono percepite come energie agenti animate.

Un passo del “Bevitore del vino di palma” dello scrittore yoruba Amos Tutuola, in cui

“il ridere” è ritratto come un kuntu, potrà chiarire il concetto:

In quella notte conoscemmo il ridere in sé, perché dopo che ognuno di loro ebbe finito di ridere, il ridere non cessò ancora per lungo tempo, per due ore. E poiché quella notte il ridere rise su di noi, mia moglie ed io dimenticammo i nostri dolori e ridemmo con lui, perché rideva con strane voci da noi mai udite prima, in tutta la nostra vita. Non sapemmo quanto tempo ridemmo con lui, ma ridemmo unicamente del riso del ridere, e nessuno che l’avesse udito ridere avrebbe potuto non ridere....Alla fine pregammo il ridere di smettere di ridere; ma esso continuò”.(9)

Il riso è un kuntu, spirito in carne ed ossa che addirittura si slega, autonomo ed indipendente, dall’azione compiuta dall’uomo: il ridere non demorde dal deliziarsi della sua ilare allegrezza anche quando gli umani hanno spento il loro sorriso.

Dall’altra parte del mondo, Stati Uniti, Chicago, 1925, la blueswoman Ida Cox entra in uno studio di registrazione e canta:

“Early this morning the blues come walking in my room.

I said blues please tell me what are you doing here so soon.

He looked at me and smiled but yet they refused to say

I ask him again and they turned and walked away.

The first thing they told you, your man you’re going to lose.

At first time I didn’t believe it but I found that it was true...”

(Rambling Blues)

Il blues, il sentimento di un cattivo presagio (la cantante che teme che il suo uomo la possa lasciare) è vissuto secondo la sensibilità africana; esso infatti è una forza animata dai tratti antropomorfi, il blues-kuntu.

Nel passo di Totuola il ridere-kuntu è dipinto come un amico di vecchia data, che seduto intorno ad un tavolo assieme a compagni di trascorse baldorie, si diverte a raccontare storie esilaranti, apotropaico antidoto alla malinconia e all’affiorare di ricordi dolorosi. Non diversamente, altro che un kuntu non può essere il sinistro personaggio che varca, all’alba, la soglia della camera da letto di Ida Cox ; sul viso un ghigno inquietante, un’amara profezia sussurrata a denti stretti e poi l’irriverente gesto di volgere le spalle per andarsene, incurante del tormento procurato alla donna.

Talvolta i blues-kuntu possono assumere la figura di spiriti davvero ferini, come si evince dal blues di Little Brother Montgomery The First Time I Met You.

“ The first time I met the blues mama they came walking throught the wood.

They stopped at my house first mama and done me all the harm they could”

E’ straordinaria l’immagine dei blues come malefici folletti che abitano la boscaglia.

Altre volte i blues sono ritratti come kuntu bricconi e un po’ canaglie che si divertono a tormentare. In questo caso la fantasia visionaria tipicamente africana di Blind Lemon Jefferson ha prescelto come vittima un povero coniglietto.

“Blues jumped a rabbit run him one solid mile.

This rabbit sat down cried like a natural child”

(Rabbit Foot Blues)(10)

Robert Johnson fu così in confidenza con i blues che in una sua opera non ebbe timore a chiedere a questi kuntu così suscettibili, “che camminavano come un uomo”, di stringergli la mano.

“I got up this morning the blues walking like a man.

Worried blues, give me your right hand”

(Preachin’ Blues)

Molto più diffidente e rispettoso l’atteggiamento di Leroy Carr che addirittura si rivolge al blues con il deferente appellativo “signore”; forse per rendere più incisiva la sua preghiera, perorazione cantata da migliaia di bluesman al fine di tener lontano, almeno per un po’, questo molto spesso indesiderato kuntu.

“About four this morning blues come in my door.

Please Mr. Blues don’t come here no more”

(I Keep The Blues)

Tuttavia Leroy Carr conosceva il suo destino. Prima o poi Mr. Blues sarebbe tornato; “giammai è successo che qualcuno sia riuscito a liberarsi per sempre dei blues, perché questi demoni si possono solo allontanare e costringere a star nascosti finché dura”.(11)

In fondo non avrebbero potuto comportarsi in altra maniera i blues-kuntu e i devoti al verbo di Charlie Patton ben lo sapevano. Forse è per questo che hanno continuato a giustificare e a perdonare questi “diavoli blue” d’africana memoria, e addirittura a nutrirli di nuova linfa vitale ad ogni strofa di blues cantato. Chissà, forse erano consci, al pari di Damone, di Aristotele (e dei pitagorici prima), che la cura omeopatica della musica (anzi della iatromusica) avrebbe debellato la mestizia, la molestia, il cedimento solo a patto che l’animo umano fosse stato pronto ad ospitare, ad affrontare e infine a espiare quei perturbanti sentimenti, almeno per il tempo di una canzone.(12)

Un antidoto ( che come è noto contiene sempre una porzione del veleno che intende annientare) reso efficace solo dalle azioni, talvolta crudeli, molto spesso vili e insolenti, dei blues-kuntu.

Frammenti di filosofia, di spiritualità fortemente pervasa dal pensiero della religione animista, che rimandano alla cosmogonia della Madre Nera.

Tuttavia l’Africa non fu solo la patria dei kuntu, padri dei blues-kuntu statunitensi.

Queste energie antropomorfe non furono le uniche ad accompagnare, nello straziante viaggio dalle coste dell’Africa Occidentale al Nuovo Mondo, un ammassato carico umano in preda alla disperazione e al terrore.

Sulle navi che solcarono l’Atlantico salirono altri innumerevoli miti, credenze e persino vere e proprie religioni africane; ai negrieri infatti, che lo schiavo Olaudah Equiano temeva cannibali “with horrible looks, red faces and long hair” pronti a divorarlo, era sfuggito che nelle stive maleodoranti dei loro vascelli si era imbarcata una delle più potenti fedi dell’Africa Occidentale: il vodu.(13)

4:Vodu. L’imbarco in Africa

4:Vodu. L’imbarco in Africa

Torbida stregoneria edificata sul mito della bambola trafitta da spilli e sul terrifico tema dei morti viventi, gli zombie, che attraversano la notte mugolando in cerca di carne umana di cui cibarsi.

Su queste fandonie il mondo dell’entertainment occidentale ha fondato la propria fortuna: fumetti, televisione e cinema hanno perpetuato questa immagine del vodu.(14)

Il fatto sconcertante, e anche un po’ avvilente, è che anche quando il vodu passò da tema centrale dei copioni dei registi di B movie hollywoodiani ad oggetto di disamima scientifica da parte di antropologi, parte delle fuorvianti credenze su questo fenomeno permasero. Soprattutto per gli osservatori bianchi dell’Ottocento il vodu era la fonte di ogni nefandezza. I fedeli vodu erano dipinti come mostri dediti al cannibalismo, così come Sir Spencer St. John, console britannico ad Haiti nella seconda metà del XIX secolo, li aveva descritti in “Il cultu vodu e il cannibalismo”, fin troppo eloquente capitolo di un suo noto libro;

la loro musica cultuale era definita non più di un’accozzaglia di suoni, le loro danze esplosioni incontrollate dell’inconscio;(15) e in ogni caso tutto il sistema vodu era considerato un sinistro coacervo di magia e di superstizione. Nel corso degli anni tuttavia queste congetture furono dissipate.

Katherine Dunham dimostrò che i movimenti coreutici del culto vodu haitiano, lungi da essere gesti arbitrari e sregolati, erano al contrario danze estremamente codificate che svolgevano la funzione di “operazioni simboliche e rappresentative” atte a “confermare le realtà delle affermazioni del rito”; si scoprì che anche la musica, cuore del culto, era altamente articolata e sofisticata, e soprattutto si comprese che il confine tra superstizione e religione era una costruzione culturale, e cioè , come ha osservato Gustav Jahoda, “one man’s religion is another man’s superstition”.(16) Gli adepti vodu iniziarono ad essere riconosciuti come credenti di una fede vera e propria e persino le immagini spaventose più radicate nell’immaginario occidentale si dileguarono come incubi al risveglio mattutino. Ciò ad esempio accadde quando l’antropologia, coadiuvata dalla tossicologia, rivelò che l’inquietante mistero dei corps cadavre era legato all’assunzione di sostanze letargiche (e a condizionamenti culturali) induttrici di uno stato di coma momentaneo. Gli occidentali realizzarono all’istante che in fondo non vi era niente di sinistro nel fenomeno degli zombie, della “morte apparente”, avendone essi stessi fatto il motivo centrale di graziose favole per bambini (La bella addormentata nel bosco) o di struggenti storie d’amore (Giulietta e Romeo).(17)

Sgombrato il campo da pregiudizi e fantasticherie gli studiosi definirono il vodu per quello che realmente è: una delle più importanti e potenti religioni dell’Africa Occidentale sbarcata nei Caraibi nel XVIII a seguito della tratta negriera.(18)

Il vodu si fonda sulla credenza dell’esistenza di divinità, spiriti ancestrali, detti loa, tramite tra l’Essere Creatore e gli umani. In Africa infatti esiste un dio supremo, ma per il suo sublime distacco è percepito come un essere che si pone al di là dei limiti umani e come tale ricopre un ruolo marginale nel culto religioso. Sono invece gli spiriti loa ad occuparsi dell’uomo. Chiamati a “cavalcare” gli adepti durante le possessioni, durante le quali si registrano comportamenti non dissimili da quelli delle congregazioni afroamericane delle chiese battiste o ai “tarantati” del Salento, i loa segnano il corso del destino umano.

Il termine vodu ha origine dalla lingua dei fon del Benin, l’antico stato del Dahomey, e significa “spirito”. Intorno al 1730 il regno del Dahomey si impose a tutti gli altri potentati locali istituendo una religione di stato che presto approdò alle coste del Nuovo Mondo. Infatti molti schiavi provenienti dal Dahomey raggiunsero i Caraibi, ed Haiti in particolare, dalla seconda metà del Settecento; secondo Desquiron fino al 1756 nell’isola arrivarono carichi di uomini in catene (perlopiù senegalesi e della Sierra Leone) assai esigui.(19) Dopo quell’anno però, Haiti iniziò a popolarsi di credenti vodu. Un rapporto ufficiale londinese del 1789 riporta che ogni anno venivano “esportati” dal regno del Dahomey, destinazione Haiti, dai diecimila ai dodicimila schiavi.(20)

In realtà sull’isola caraibica convivevano tre tipologie di culto vodu che rimandavano a distinte etnie africane non tutte appartenenti al ceppo di lingua fon del Dahomey:

- rituale rada, dei dahomeani e youruba

- rituale congo, dai forti influssi bantu

- rituale petro, culto creolo nato ad Haiti nel XVIII

Tuttavia il pensiero religioso rada, dei fon dahomeani, ha fortemente prevalso

unificando i tre riti.

Il vodu africano venne a contatto, sul suolo dell’isola che Cristoforo Colombo battezzò Hispaniola, con la religione cattolica professata dai bianchi fondendosi con essa. In realtà tale sincretismo ha interessato solo alcuni aspetti esteriori del rito. Memori dei saggi insegnamenti dello scaltrissimo ragno Knawu Ananse, protagonista dei tanti racconti africani in cui la furberia ha sempre la meglio sulla forza, gli schiavi haitiani assecondarono i padroni fingendo di raccogliersi in preghiera dei santi cattolici; tuttavia le orazioni rivolte a San Patrizio erano in realtà invocazioni dirette al grande loa Damballah, spirito della fecondità, le suppliche alla Santa Vergine implorazioni a Maitresse Erzulie, conturbante e sciantosa Afrodite africana, e i canti innalzati a San Giacomo il Vecchio umili raccomandazioni a Ogou, divinità yoruba del ferro e del fuoco capace di rovesciare il più vigliacco del villaggio in un indomito temerario. Secondo una prospettiva cattolica, dei riti vuoti permeavano il vodu, tuttavia furono un comodo mezzo per corrispondere alle richieste morali dei sacerdoti in visita e del governo.(21)

Ma più ancora che in Africa il vodu fu per il popolo oppresso caraibico un elemento unificante di tale forza che non è azzardato asserire che l’isola riuscì a liberarsi da giogo della schiavitù, imponendosi come la prima repubblica nera indipendente al mondo, anche in virtù della religione del sacro Damballah. Fu infatti un sacerdote vodu, l’erculeo schiavo giamaicano Boukman, a fomentare, durante un rito che si tenne la notte del 14 agosto 1791, la rivolta. Sebbene quella prima ribellione fu violentemente soffocata e Boukman ucciso, quell’incipit ardito ed eroico diede il via a dodici anni di guerriglie che condussero alla liberazione di Haiti dal dominio francese. Sanguinosi scontri protrattisi per oltre due lustri durante i quali la fede nei loa africani fu per gli schiavi l’unica risorsa alla quale attingere per trovare la forza, lo spirito, la fermezza d’animo necessari per affrontare le ostilità.

I loa non furono insensibili a tanta devozione.

Il 31 dicembre 1803 fu pronunciata la Dichiarazione d’Indipendenza, seguita, il giorno dopo, 1° gennaio 1804, dalla proclamazione ufficiale della nascita della Repubblica di Haiti.

I ceppi delle catene della schiavitù erano spezzati, gli haitiani, costretti entro gli angusti confini di una piantagione da un secolo e mezzo, liberi di peregrinare e di raggiungere

in pieno arbitrio altre terre.

Louisiana, Stati Uniti, si delineò come la meta più ambita.

E’ persino superfluo puntualizzare che la fede che tanto peso aveva avuto nella storia degli afrohaitiani viaggiò con loro.

5:Vodu. Lo sbarco a New Orleans

Dal 1805 al 1810 è stimato che circa diecimila ex-schiavi haitiani raggiunsero New Orleans, la più importante città-porto della Louisiana.(22) Lo stato del profondo Meridione, prima francese poi dominato dagli spagnoli ed infine americano dal 1803, aveva interrotto il commercio degli schiavi direttamente dalla Madre Nera già dal 1731; da quella data il motore d’ebano dell’economia della canna da zucchero fu importato, sino alla vigilia della Guerra Civile, dai Caraibi e in particolare dalla “perla delle Antille”, Haiti. Era opinione dei piantatori che i selvaggi, “addomesticati” nelle vicine isole ai fondamenti della lingua dei padroni e istruiti alle dure mansioni della piantagione, avrebbero, una volta in Louisiana, svolto il loro lavoro con maggior efficacia.

E’ evidente che quel soggiorno forzato ai Caraibi fu, per gli africani, l’occasione per

rifocillarsi alla mensa del vodu.

La fatale alchimia di tali fattori determinò infatti il totale popolamento della Louisiana, e della Crescent City in particolare, di credenti vodu.

Le testimonianze sulla presenza del culto dei loa a New Orleans abbondano, malgrado una consistente porzione dei documenti pervenutici siano fortemente condizionati dalla mentalità razzista e cristianocentrica dei bianchi; ecco quanto riportava l’Almanach de la Louisiane nel 1886:

“New Orleans presents the curious spectacle of this sombre cult brought from barbarism into the middle of our enlightened religious practices. The Black races, like all inferior and ignorant races, is naturally superstitious. In Africa it cultives the most stupid fetishism....Once a year they have a ceremony in each congregation with human sacrifices. The rite calls for a child to be sacrified in fire to the divine Voodoo”.(23)

Nello stesso anno appariva sulle pagine dell’Harper’s Weekly del 25 dicembre un articolo molto più equilibrato che esprimeva un punto di vista insensibilmente falsato dalla distorcente lente del pregiudizio razziale. L’autore era Lafcadio Hearn, instancabile esploratore di terre lontane e tradizioni esotiche, (siano queste i costumi giapponesi o i riti religiosi caraibici). Lo scritto di Hearn, benché venato da un prevedibile romanticismo, descrive con dovizia di particolari alcune credenze connesse con il vodu neworleansiano. Citiamo un passo relativo all’uso delle polveri cosparse sull’uscio di casa al fine di allontanare gli ospiti indesiderati:

“If you are pestered by visitors whom you would wish never to see again, sprinkle salt on the floor after they go and sweep it out by the same door through which they have gone and they will never come back”.

Nondimeno la più copiosa messe di testimonianze sull’argomento riguarda le sfrenate e lascive danze e i misteriosi rituali che tanto avevano turbato i morigerati cattolici europei; rigenerante disseppellimento dell’universo Africa che gli schiavi di New Orleans praticavano ogni domenica mattina nello spiazzo, adiacente a Rampant Street, noto col nome di Congo Square.(24)

Gli scritti del romanziere americano George W. Cable sono tra i più citati malgrado contengono fuorvianti considerazioni e fatti inventati di sana pianta. Il noto “The Dance in Place Congo”, pubblicato sul Century Magazine del febbraio 1886 è un collage tra la fantasia di Cable e le testimonianze (neppure inerenti Congo Square) di altri osservatori, come Harold Courlander, e più recentemente S. Frederick Starr hanno dimostrato. Tuttavia i riferimenti al vodu nella Crescent City sono così frequenti nelle opere dello scrittore che è impossibile, come del resto ha osservato lo stesso Courlander, che nulla vi sia di vero nei suoi scritti.(25)

Inoltre attestati della presenza della religione dei loa in Congo Square provengono da molte altre fonti tardo ottocentesche come mettono in luce, tra i tanti, Robert Tallant in Voodoo in New Orleans e la ricercatrice Susan Cavin in uno splendido saggio apparso nel 1975 sulle pagine della rivista accademica Journal of Jazz Studies.(26) Cavin inoltre pone l’accento su uno degli aspetti peculiari del vodu della Louisiana: la massiccia presenza delle donne, sia in vesti di semplici fedeli, ma soprattutto nel ruolo delle sacre vestali del credo, ossia le riverite e temute voodoo queen.

Se il vodu ad Haiti prevedeva l’intervento femminile nelle alte sfere del culto, le sacerdotesse mambo, al fianco dei preti houngan (diversamente che in Africa dove solo gli uomini ricoprivano le cariche religiose di rilievo), nella Crescent City la fede nei loa è unicamente governata da “regine”. Recitava una vecchio canto creolo riportato a stampa nell’edizione del 16 marzo 1924 del New Orleans Times-Picayune:

“I- the Voodoo Quenn,

with my lovely handkerchief-

am not afraid of tomcat shrieks

I drink serpent venom!”.

E benché sia assai probabile che queste sacerdotesse fossero solite libare “veleno di serpente” solo nell’immaginario delle canzoni creole, nondimeno grazie ai loro portentosi sortilegi, sospesi tra credenze africane e superstizioni di stampo europeo (perlopiù francese), le protette di Damballah incutevano soggezione agli asserviti fedeli, regnando incontrastate. Disprezzate, osteggiate, spesso arrestate dalla polizia come si evince dagli articoli dei quotidiani dell’epoca, tuttavia i loro nomi rimasero impressi a fuoco nella memoria di New Orleans: Sanite Dede, l’ex-schiava di Santo Domingo la cui arte magica raggiunse le zenith intorno al 1825, Marie Saloppe, che sovraintendeva ai riti sacri di Congo Square ma che soprattutto insegnò i poteri del vodu a colei che sarebbe diventata la più importante delle sacerdotesse: Marie Laveau.(27) Creola, ma nelle sue vene scorreva anche sangue indiano, Laveau edificò il suo potentato dal 1830 al 1881, anno della sua morte; era la padrona assoluta della zona delle paludi del lago Pontchatrain.

Tanto famosa quanto richiesta mise a disposizione le sue abilità sia ai neri che ai bianchi i quali spesso si appellavano alla sua arte divinatoria. La sua scomparsa, avvenuta il 16 giugno 1881 segnò il suo trionfale ingresso nella leggenda. Tutta la città si strinse in un sentito cordoglio per colei che, come ebbe a ricordare il Daily Picayune, “...was skillful in the practice of medicine....”.(28)

La storia del vodu di certo non ebbe epilogo nell’Ottocento neworleansiano. Il grande pianista e compositore della Crescent City, Ferdinand Joseph Lamothe, al secolo Jelly Roll Morton (1890-1941), attribuì i suoi insuccessi degli anni Trenta ad una fattura vodu; l’autore di King Porter Stomp giunse addirittura a bruciare i suoi vestiti confessando “I spent thousands of dollars trying to get this spell taken off me”.(29)

Ne è lecito pensare che la dinastia delle voodoo queen si estinse con Marie Laveau, anzi la storia di New Orleans del Novecento è costantemente innervata delle ammalianti imprese di queste sacerdotesse.(30)

Ma l’aspetto più rilevante, soprattutto ai fini di questo saggio, è che il vodu non solo travalicò i confini cronologici del secolo del romanticismo ma straripò ben oltre gli argini dello stato della Louisiana per fecondare con il suo limo carico di storia tutto il Sud degli Stati Uniti.(31) Non è un caso che le vicende di due tra più famigerati eroi maledetti del folklore afroamericano, soprattutto meridionale, siano in qualche modo connesse con il vodu. Lo spietato assassino Railroad Bill sfuggì per anni a sceriffi e a cacciatori di taglie grazie ai suoi poteri di conjure man (stregone voodoo). Anche nel destino del feroce Aaron Harris, “the toughest guy in the wolrd” secondo le parole di Jelly Roll Morton, il vodu giocò un ruolo importante. Era opinione del banjonista Johnny St. Cyr, da molti condivisa, che il bandito “stood six feet, weighed two hundred pounds” rimase impunito per le sue deplorevoli gesta in quanto era protetto da una sacerdotessa vodu.(32) Il verbo dei loa dilagò quindi in tutti gli stati del profondo Sud durante il Novecento: una delle più rinomate regine della prima metà del secolo fu infatti la virginiana Aunt Carolin Dye, originaria di Newport News, che celebrò i suoi riti sino al 1944, anno della sua dipartita; non meno celebre Ida Carter, conosciuta come Seven Sisters, la cui sede era Hogansville in Alabama.(33)

Nel suo incontrollabile e irrefrenabile trasmigrare il vodu subì delle modificazioni, specialmente nel mondo rurale: la religione haitiana si fuse alle credenze popolari del folklore nero (ma anche europeo) e alla scienza botanica degli indigeni indiani (la cui conoscenza delle erbe e radici medicamentose era superba). Ne uscì un sistema bilicato tra religione e magia che prese il nome di hoodoo.(34) Molti geni africani dovettero soccombere a questa metamorfosi e di tutto il pantheon di divinità della Madre Nera nell’hoodoo ne sopravvisse una sola, ovviamente la più potente. Loa dei loa che nel corso del saggio avremo modo di conoscere, molto da vicino.

L’hoodoo attribuisce magiche proprietà ad erbe e radici, alle impronte dei piedi, vi è l’uso di leggere le ossa di animali ma soprattutto i contadini del Sud riponevano le loro speranze nelle portentose facoltà di una borsa di flanella rossa nota con svariate denominazioni tra cui: mojo bag, mojo hand, conjure bag. Questo talismano, spesso chiamato in causa per risolvere problemi di cuore, (talvolta per assicurare vincite certe ai dadi o per chiudere un contratto di lavoro lucroso) conteneva specifici oggetti a seconda del tipo di sortilegio che avrebbe dovuto esercitare: fotografie della persona amata, peli pubici, denti o ossa di animale, particolari radici, spesso erano i reagenti di una pozione davvero esplosiva, almeno nelle credenze della comunità nera.(35) E’ evidente che le affinità tra il vodu haitiano, poi louisiano, e l’hoodoo meridionale sono così forti che spesso questi due universi contigui si sono sovrapposti. Ad esempio la borsa di mojo altro non è che il sacco wanga (o ouanga) utilizzato con i medesimi propositi nel vodu. Così scriveva, sul tramontare dell’Ottocento, l’ex schiavo Louis Hughes: “It was the costum in those days for slaves to carry voodoo bags. It was handed down from generation to generation and...it was still very generally and tenaciously held to by all classes”.(36)

Nell’hoodoo infine ritorna la bipartizione, come nel vodu haitiano, dei ranghi più elevati del culto tra gli uomini (doctor, conjure man, hoodoo man, hootchie coochie man) e le nobili regine della Louisiana ora hoodoo lady o conjure woman.

Un quesito assolutamente lecito si sarà a tal punto levato nell’animo anche del lettore più paziente: quale relazione sussiste tra un sistema religioso afrohaitiano e la musica di Blind Lemon Jefferson? I suoni pregni di alcool, del puzzo di prigioni, dello sbuffare di treni, dell’ansimare di corpi eccitati, si sono mai intrecciati con le parole di un sacerdote hoodoo? Cosa ne sapevano gli uomini del delta, buoni solo a far ballare al sabato notte una desolante marea di fluttuanti ubriachi, delle scrupolose leggi che governavano la cernita degli elementi destinati a reagire nella borsa di mojo? Come possono essersi appellati con doverosa reverenza alla saggezza di una hoodoo lady, loro, gli irresponsabili musicanti del Mississippi, capaci d’affrontare il mondo

solamente bestemmiando qualche blues e implorando al contempo misericordia (senza percepire contraddizione alcuna) al Signore dei cieli?

Una serie di interrogazioni così precise e pertinenti non possono che essere seguite da improrogabili risposte altrettanto lucide.

A mettere fine a queste giustificate ansie di conoscenza saranno ancora una volta i protagonisti chiamati in causa; sentenze dai contenuti inappellabili: i loro blues.

6:Hoodoo blues

“Believe I’ll drop down in Louisiana just to see a dear old friend of mine,

tou know maybe she can help me ‘bout my hard, hard time.

You know they tell me in Louisiana there is hoodoos all over there,

you know they’ll do anything for they money, murder anyone I declare.

Now Miss hoodoo lady, please give me a hoodoo hand,

I want to hoodoo this woman of mine, I believe she got another man”

(Hoodoo Lady Blues)

Il bluesman Arthur Big Boy Credup era nei guai;

la sua donna, secondo un copione assai noto nell’universo blues, era sul punto di lasciarlo per un altro uomo. Non rimaneva altra possibilità che andare in Louisiana per chiedere aiuto ad una sua vecchia amica, ovviamente una hoodoo lady che certamente avrebbe preparato allo sfortunato una fattura hoodoo capace di ribaltarne il destino.(37)

Problemi di cuore anche per John Lee Sonny Boy Williamson I costretto ad affrontare un situazione ormai precipitata. La sua amata è già nelle braccia di un altro spasimante. L’unico rimedio una spedizione in Louisiana sulle tracce di una borsa di mojo.

“One night I’m going down into Louisiana and buy me another mojo hand,

all because I got to break up my baby from lovin this other man”

(Hoodoo Hoodoo)

Il rituale viaggio in Louisiana, pellegrinaggio alla Mecca dell’hoodoo-voodoo alla ricerca di una hoodoo hand in grado di scoraggiare le avances di indesiderate ammiratrici del proprio compagno; questo è quanto ha descritto Ma Rainey:

“Going to the Louisiana bottom to get me a hoodoo hand

gotta stop these women from taking my man”

(Louisiana Hoodoo Blues)(38)

Le voodoo-(hoodoo) queen operavano, come si è detto a proposito della propagazione del vodu nel Sud, ben oltre i confini dello stato della Louisiana.

Assai interpellata dagli uomini del blues fu infatti, la già accennata, Aunt Caroline Dye di Newport News, Virginia. La hoodoo lady, infallibile “fortune teller” ebbe in serbo un’amara predizione per Johnny Temple. Almeno questo è quello che ci ha raccontato il cantante, nel 1937, quando, accompagnato dagli Harlem Hamfats incise sulla matrice Decca 7385:

“Yes, I went out on the mountain, looked over Jerusalem, well I see them hoodoo woman, oh Lord, makin’ up in their low-down tents.

Well I’m going down to Newport to see Aunt Caroline Dye,

she’s a fortune teller, oh Lord, she sure don’t tell no lie.

And she tol’ my fortune when I walked through her door,

says -I’m sorry for your buddy, but your woman don’t want you no more”

(Hoodoo Woman)

Invocazioni religiose di matrice cristiana (“oh Lord”) alternate a implorazioni vodu, l’intero testo di blues è in fondo un’unica grande preghiera poggiata su credenze d’origine africana: sintesi paradigmatica rivelatrice della dialettica spirituale che alberga nel cuore di un universo musicale attraversato sia dal sentimento cristiano che dalla sensibilità religiosa della Madre Nera.

Blind Willie McTell, il cantore blues cieco della Georgia, era ossessionato dallo scovare la borsa di mojo nascosta dalla sua donna . Il 17 aprile 1930 aveva cantato:

"My mama she got a mojo believe she trying to keep it hid.

Papa Samuel got something to find that mojo with”

(Talking To Myself)

L’anno seguente ritornò sul tema:

“My good gal got a mojo she’s tryin’ to keep it hid

but Georgia Bill got something to find that mojo with.

I said she got that mojo and won’t let me see

and every time I start to love her she’s tried to put that jinx on me.

Said my baby got something she’s won’t tell her daddy what it is

but when I crawls into my bed I just can’t keep my black stuff still”

(Scarey Day Blues)

Secondo il bluesman è la borsa di mojo la causa della sua impotenza; mefistofelico piano ordito dalla sua compagna al fine di allontanare le troppo insistenti avances dell’uomo.(39)

Perché tuttavia Blind Willie McTell si dannava tanto a cercare il malefico sacco? Una volta trovato come avrebbe potuto annientarne l’effetto?

Rompere l’incantesimo era assai facile, bastava toccare la borsa di flanella rossa per debellarne definitivamente i poteri.

E’ per questo che le donne, che spesso si sono affidate a questo talismano più degli uomini, erano solite nascondere la borsa di mojo nei posti più impensati, attaccandola alle molle del letto, celandola sotto la gonna, infilandola persino, quando le dimensioni lo consentivano, nelle scarpe, come ricordava Gene Campbell in Toby Woman Blues.(40)

La cantante Leola B. Pettigrew, nota col nome di Coot Grant, fu molto chiara nei confronti del suo partner musicale (e marito nella vita) Kid Socks Wilson riguardo la “posologia” del mojo.(41)Delta

Il 15 febbraio 1932, il duetto, a cavallo tra blues e vaudeville,

registrò infatti:

“Don’t put your hands on my mojo.

I went to a fortune teller and got me this lucky mojo.

Just keep your hands off my mojo you can’t cut off my luck.

Now keep your hands off my mojo, I wish I had two or three

I wear my mojo above my knee”

(Take Your Hands Off My Mojo)

McKinley Morganfield, che la storia del blues conobbe come Muddy Waters, ha confessato allo studioso Robert Palmer: “We all believed in mojo hands. You get you a mojo and if you’re gamblin’, it’ll take care of that; you win. If you’re after the girls, you can work that on the woman you want and win. Black people really believed in this hoodoo and the black people in Louisiana was a little more up into that thing that people in the Delta part”.(42)

Il bluesman era, come si evince inconfutabilmente dalla dichiarazione, un rispettoso fedele della religione hoodoo, anzi addirittura si reputava uno dei suoi sacerdoti, un hootchie coochie man appunto. Hoochie Coochie Man è infatti il titolo di uno dei più grandi successi di Muddy Waters che dalla nostra prospettiva non può che essere considerato come un vero e

proprio “blues del catalogo” hoodoo:

“I’ve got a black cat bone,

I’ve got a mojo too,

I’ve got a John the conqueror...”

(Hoochie Coochie Man)

Si è già fatto luce sugli aspetti principali della borsa di mojo, fulcro delle credenze hoodoo; il primo e il terzo verso, formule precise di un rituale religioso, meritano invece un penetrante approfondimento.

“I’ve got a black cat bone”

Il gatto nero è stregonesco da secoli associato com’è alla magia nera, ai sabba esecrandi popolati da immonde streghe al servizio del Maligno che spesso si rivelava sotto forma dell’occulto felino. Questo è il carico simbolico che la cultura occidentale, fortemente pervasa dal pensiero religioso cristiano, ha riversato sullo sfortunato animale. La superstizione di matrice cristiana che avvolge il gatto nero può certamente aver suggestionato ed ispirato il popolo del blues; Ma Rainey canta in Black Cat Hoot Owl Blues del gatto nero, segno di sfortuna, mossa da questa sensibilità.(43) Tuttavia la comunità afroamericana ha svuotato completamente del significato originario questa superstizione dell’uomo bianco per ricolmarla dei valori professati dal vodu. Per i neri americani infatti il gatto nero, o più precisamente l’osso di tale felino, è un miracoloso talismano dai poteri sconfinati, capace di rovesciare le situazioni ormai disperate. L’importanza attribuita alle ossa degli animali rimanda direttamente alle tradizioni della Madre Nera conservatesi nel vodu-hoodoo e divenute poi fedi ereditate dai bluesman.

E’ proprio del prodigioso osso di gatto nero che Barefoot Bill ha bisogno per riconquistare la propria donna, egli “treated her wrong” e l’innamorata lo ha abbandonato:

“Might get a black cat bone going to bring my baby back home”

(One More Time)

Situazione per alcuni aspetti speculare quella descritta da Barner Wiley; è in questo caso la compagna a trascurare il bluesman il quale non riesce a troncare la relazione, l’amante è infatti munita del fatidico osso:

“Believe to my soul my girl got a black cate bone

treat me mean and I won’t let her alone”

(My Gal Treat Me Mean)

Secondo Lucille Bogan il rubacuori Jim Tampa doveva il suo successo all’amuleto in questione; fede vodu che la blueswoman aveva riecheggiato negli studi di registrazione Paramount nel luglio del 1927 quando incise Jim Tampa Blues.

Come si evince da questi esempi, nell’immaginario del blues, il black cat bone (così come altri talismani hoodoo) è perlopiù utilizzato come balsamo per lenire le ferite causate da precarie situazioni amorose o comunque ricopre assai frequentemente una posizione nevralgica nelle dinamiche legate alla coppia. La difficoltà di instaurare situazioni affettive stabili con l’altro sesso, l’incapacità di gestire l’universo femminile da parte degli uomini del blues è uno dei temi cruciali di questa letteratura musicale. Forse per questo che gli altri poteri dell’osso di gatto nero (vincere al gioco, guadagnare facilmente grosse somme di denaro) sono stati in parte trascurati dai bluesman.

“I’ve got a John the Conqueror”

Il John the Conqueror è una delle “most potent weapons”, per dirla con Paul Oliver, conosciute nella fede del popolo del mojo.(44) Si tratta di una radice, nota anche come John the conquer root, che nel pensiero hoodoo si trasforma in un infallibile talismano che avvantaggia negli affari così come nella sfera amorosa coloro che ne sono in possesso. In una mojo bag, un pezzetto della radice in questione e alcuni denti di alligatore creano un reazione magica così efficace che è impossibile non avere la meglio in una sfida ai dadi.

Non c’è da stupirsi se le ricerche hanno messo in luce che una radice simile con poteri

affini è utilizzata tra le tribù yoruba e fon dell’Africa Occidentale.(45)

“My pistol may snap my mojo is frail

but I rub my root my lucky will never fail

when I rub my root, my John the Conqueror

you know there ain’t nothin’ she can do Lord

I rub my John the Conqueror”.

(My John the Conquer Root)(46)

Neanche un borsa di mojo riesce a vincere l’impotenza del bluesman, tuttavia Willie Dixon non ha incertezze sul da farsi: strofinare la radice portentosa.(47)

Illuminante, relativamente alla dialettica tra pensiero religioso cristiano ed africano, l’invocazione “Lord” attraverso la quale il bluesman si rivolge direttamente al Signore quasi a cercare una approvazione circa il suo risolutivo agire; agire voodoo naturalmente.(48)

Svelati i segreti del black cat bone e del John the conqueror focalizziamo la lente d’ingrandimento su un aspetto legato alla fattura mojo non ancora indagato prendendo in esame un altro blues di Muddy Waters:

Got My Mojo Working,

una delle opere cardine che hanno forgiato il Chicago sound. Nel mondo poetico di Waters aveva già trovato posto la fede nella mojo bag, ad esempio in composizioni come il già analizzato Hootchie Coochie Man o Louisiana Blues;

tuttavia da Got My Mojo Working emergono sotterranee e inesplorate relazioni con la Madre Nera.(49) E’ infatti giunto il momento di rivelare un altro tratto africano della borsa di mojo, oltre a quello che accomunava il talismano hoodoo al sacco wanga del vodu afrohaitiano.

La parola mojo deriva dal termine bantu kimojo che significa “linguaggio dello spirito”, secondo il pensiero africano comprensibile agli uomini solo attraverso il ritmo della musica, della parola (intesa come nommo) e della danza.(50) Il batterista jazz Baby Dodds ebbe a dire: “...drumming is spirit, you got to have that in your body, in your soul...”.(51) Le parole del grande maestro della percussione di New Orleans furono certamente dettate da questo sentore africano che individua nel musica, nel ritmo canali prediletti attraverso i quali possa manifestarsi una presenza-potenza spirituale. Già Erich von Hornbostel d’altra parte, nel lontano 1928, aveva scritto: “In the life of african negros music and dance have a quite different and incomparably greater significance than with us europeans; it is the life of al living spirit working within those dance and sing”.(52) E’ lo spirito del (ki)mojo che “lavora” nella musica, nel ritmo, nelle parole-nommo del blues di Muddy Waters Got My Mojo Working; è la religione africana, che ha penetrato in profondità le concezioni di pensiero di tutto il popolo nero in America, ma che emerge ancora più prepotentemente con il suo carico di significati nell’universo musicale di quella stessa comunità; schegge di passato della Madre Nera che hanno alimentato in Muddy Waters la fede in un (ki)mojo che si risveglia al suono di un blues e che agendo come un kuntu guida il destino umano al pari di un loa.

Nondimeno le più folgoranti prove di quanto le credenze voodoo-hoodoo fossero radicate nella musica dei seguaci di Blind Lemon Jefferson si trovano nelle composizioni di una delle figure più affascinanti e misteriose dell’intera storia del blues: Robert Johnson.

Del bluesman nativo di Hazlehurst si sa poco, persino le accurate ricerche condotte da Peter Guralnick, confluite poi nel testo Searching For Robert Johnson, non hanno completamente dissipato le nebbie che avvolgono la biografia del musicista. Nato nel 1911, figlio illegittimo di una contadina del Mississippi, in tutta la carriera incise solo nel 1936 (tre sedute) e l’anno seguente (due sedute), registrando ventinove blues molti dei quali considerati lo zenith di questa arte. Il successivo documento che ci informa del suo curriculum vitae è il certificato del decesso, avvenuto nel 1938; è stato raccontato al ricercatore Mack McCormick che la causa della morte fu per avvelenamento: un marito geloso si era stancato delle continue attenzioni che il bluesman rivolgeva alla moglie. Nell’anno della sua dipartita Robert Johnson aveva ventisette anni.

Prima di abbandonare questo mondo l’autore di Sweet Home Chicago non dimenticò di rendere omaggio alla religione dei loa. Parte del suo lascito artistico lo rivela inconfutabilmente.(53)

La donna su cui Johnson punta le sue mire è un abile giocatrice d’azzardo la cui fortuna poggia, a detta di tutti, sul mojo.

“Everybody say she got a mojo

now she’s been usi’ that stuff

but she got a way trimmin’ down

fair brown and I meant it’s most too toght”

(Little Queen Of Spades)

Il sacco hoodoo è cantato anche in Come On In My Kitchen benché celato dietro una denominazione piuttosto rara: nation sack. Tale amuleto può essere considerato una versione della mojo bag il cui uso era ristretto alle donne di Memphis e delle campagne circostanti; come per la borsa mojo vigeva la regola che chiunque toccasse il talismano, che spesso conteneva anche monetine da un nickel, ne avrebbe guastato l’efficacia. Il bluesman che aveva vissuto parte della suo giovinezza a Memphis (e poi nella vicina cittadina di Helena) era sicuramente a conoscenza delle leggi che regolavano il nation sack, tuttavia decide di trasgredirle provocando la fine della propria relazione sentimentale.

“She’s gone I know she won’t come back

I’ve taken the last nickel out of her nation sack”

(Come On In My Kitchen)

Da uno dei sommi capolavori del cantore di blues del Mississippi affiora un altro aspetto assai rilevante dell’universo hoodoo: la fede nelle facoltà prodigiose di specifiche polveri:

“You sprinkled hot foot powder around my door,

it keep me with ramblin’ mind every old place I go”

(Hellhound On My Trail)

Si è già riportato, nel paragrafo “Vodu. Lo sbarco a New Orleans”, un articolo dell’Harper’s Weekly del 1886 firmato da Lafcadio Hearn riguardante l’uso delle polveri cosparse sull’uscio di casa. D’altra parte anche Susan Cavin, circa un secolo dopo, a seguito di minuziose ricerche svolte a New Orleans sulle sopravvivenze vodu, ha scritto: “It is a custom among some New Orleans house wives to scrub their front steps with brickdust, a tradition connected with voodoo”.(54)

Questa credenza ha forti legami con il rito congo africano, uno dei tre pantheon che in terra caraibica ha dato vita (assieme al rito petro e al più influente rito rada) al vodu haitiano; in particolare l’uso delle polvere, come ha rilevato Luisa Pizzorno in Il Vodu, è un elemento tipicamente bantu.(55)

“So I’m bound for New Orleans down in goofer dust land,

down where the hoodoo folks can fix it for you with your man”

(Louisiana Hoodoo Blues)

Ma Rainey si affida alla “goofer dust” (detta anche “goober dust”) per riconquistare il suo uomo.(56)

Scrive LeRoy Jones in Il popolo del blues:

“una canzone rhythm n’blues dice:- Spreading goober dust all around your bed, when tou wake up you find your own self dead- Ancora oggi a cento anni dalla emancipazione degli schiavi esiste una canzone che pur integrata nella società americana si riferisce direttamente ad una credenza religiosa africana. Goober, che i neri del Sud usano per indicare l’arachide, deriva dall’africano gooba, un tipo di noce africana. In Africa la gooba macinata (goober dust) serviva per incantesimi: chi la spargeva intorno alla capanna di una data persona era convinto di ridurre la vittima in proprio potere”.(57)

Tuttavia del più sconvolgente documento che attesta la tenace permanenza del pensiero religioso africano nel microcosmo blues, Robert Johnson ne diede prova il 27 novembre del 1936; quel giorno, in una delle stanze dell’Hotel Gunther di S.Antonio, il “ragazzo dalle eleganti dita affusolate” celebrò un vero e proprio rito vodu la cui essenza fu catturata sulla matrice SA 2629-2; culto dei loa che i posteri conobbero col nome di Crossroad Blues.(58)

7:Standin’ at the crossroad

Le quattro strofe di Crossroad Blues raccontano dell’incontro ad un crocicchio tra il bluesman e un sinistro personaggio. I toni della narrazione sono tanto flou, i contorni così vaporosi, che, quasi come in un confuso resoconto di un’esperienza onirica, solo alcuni frammenti testuali avvalorano questa univoca interpretazione; in realtà non vi è nessuna strofa che ritragga precisamente il fatidico incontro ne alcun verso adombra i caratteri inquietanti dell’appuntamento. Eppure la veste musicale del blues e l’emergere discontinuo ma tutt’altro che casuale di alcune parole chiave non possono che suggerire una simile esegesi. E’ su questo primo livello ermeneutico dell’opera di Johnson che vecchi cantori di blues, studiosi di musica afroamericana e musicisti contemporanei di rock hanno avanzato la loro ipotesi circa il significato simbolico, più profondo, del “blues del crocicchio”. A Crossroad Blues sono attribuiti, secondo tale lettura, i tratti del mefistofelico patto col diavolo. Johnson a quel crocicchio si sarebbe incontrato con il Maligno al fine di stipulare lo scellerato contratto.

E’ indubbio che il Principe delle Tenebre è stato talvolta protagonista nell’immaginario del blues. Me And The Devil Blues dello stesso Johnson e i versi di Furry Lewis che scaricano ogni nefanda responsabilità sul maestro della menzogna (Ain’t nothing but the devil make a man do wrong...) non sono certamente isolati esempi.(59) D’altra parte una musica così costantemente pervasa dal credo cristiano non avrebbe potuto non introiettare nel suo firmamento una delle stelle più lucenti di quella religione, Satana appunto, contraltare del Dio cristiano dai tempi della letteratura apocrifa di duemila anni fa.(60)

Il diavolo fu quindi un tema poetico ed un mito poietico per i cantori del Delta i quali sembrerebbe non siano stati insensibili neanche al soggetto del luciferino contratto; accordo demoniaco fin da IV secolo (almeno secondo il racconto latino di Basilio di Cesarea) che durante il rinascimento si intrecciò alla figura leggendaria di quel negromante, astrologo e mistificatore noto col nome di Faust. Nacque così il mito del famigerato patto faustiano che, attraverso intricati percorsi (i devil’s show, spettacoli itineranti ispirati alle opere di Milton e Goethe avranno certamente contribuito) giunse nella terra del blues.

Che la leggenda fosse radicata nel pensiero dei musicanti del Mississippi ce lo rivela Johnny Shines che giustificava la formidabile maestria del suo idolo Howlin’ Wolf col fatto che il bluesman “avesse venduto l’anima al diavolo”.(61)

Non meno pittoresco fu il racconto del fratello di Tommy Johnson, LeDell, che riferì allo studioso David Evans circa gli immediati progressi musicali di Tommy con tali parole: “Se Tommy fosse vivo te lo racconterebbe lui. Diceva che sapeva tutte quelle cose perché si era venduto al diavolo”.(62)

Simile sorte sembra sia toccata allo stesso Robert Johnson. Negli anni dell’adolescenza fu un chitarrista così mediocre che Son House non mancò di definirlo, con un’espressione tanto colorita quanto inequivocabilmente chiara, “a horseshit musician”. Intorno al 1931 il giovane Robert scomparve dalla scene per ritornare alla ribalta l’anno seguente; lo scetticismo di Son House, così come dell’amico Willie Brown, si sciolse come neve al sole appena Johnson cominciò a suonare le prime note di un blues. “Quando ebbe finito eravamo tutti a bocca aperta” esclamò un attonito Son House che ovviamente non ebbe altra spiegazione circa l’improvviso e straordinario miglioramento che il patto demoniaco.(63)

Crossroad Blues è quindi il ritratto in musica della leggenda e pur con una certa fascinosa vaghezza riporta luogo (l’incrocio) ora (al calare del buio) e naturalmente le due controparti (il bluesman e Satana) della malefica consociazione.

Lo stesso mito che aveva affascinato Berlioz, Gounod, Schumann, Liszt, Stravinsky, (e almeno 43 operisti dell’Ottocento!) era attraccato sulle sponde del Mississippi.(64)

Esiste inoltre una seconda ipotesi interpretativa del capolavoro del bluesman nativo di Hazlehurst; per molti il significato dell’opera di Johnson risiede nel tratteggiare il tema dell’indecisione esistenziale, soggetto reso manifesto attraverso la figura dell’incrocio.

Stephen C. LaVere fa seguire alla trascrizione del testo di Crossroad Blues una postilla che riporta la definizione del Webster Dictionary: “Wester’s defines -at the crossroad- as the point where one must choose between different courses of action...”.(65)

Ancora più esplicito fu Eric Clapton che alla domanda dell’intervistatore Andrew Franklin “Crossroad è una canzone di Johnson in cui ti sei identificato. Come sei arrivato a sceglierla?”- ha risposto: “Mi identifico con lui [Robert Johnson] e continuo a vedermi come nel mezzo di un incrocio. Ti trovi in una situazione e non sai quale strada prendere”.(66)

In realtà entrambi le interpretazione non permettono di cogliere il senso più profondo di questo blues né di comprendere soprattutto la cruciale importanza che il simbolo dell’incrocio ha avuto per i bluesman e per la comunità afroamericana tout court.

Nelle prossime pagine si intende quindi percorrere una terza corrente ermeneutica il cui flusso, ancora una volta, prevederà come approdo le coste dell’Africa Occidentale; Le parole di Robert Johnson faranno da guida in questa peregrinazione.

Analizziamo pertanto le quattro strofe del testo di Crossroad Blues.

“I went to the crossroad fell down on my knees,

asked the Lord above have mercy save poor bob if you please”.

Già il primo verso schiude la tematica cardine del blues, quella religiosa; considerazione questa che già metterebbe in discussione la pertinenza della lettura di Crossroad come manifesto dell’indecisione esistenziale. Robert Johnson non si è trovato incidentalmente ad un crocevia ma ci è andato consapevolmente (I went to...) e soprattutto a quel crocicchio si è lasciato “fell down on my knees”, cadere sulle ginocchia. Siamo di fronte ad una espressione tradizionale, ad una formula preciserebbero Parry e Lord, che evoca il peculiare atteggiamento religioso dei ferventi credenti delle chiese nere quando sono “cavalcati” dallo Spirito Santo (che è il medesimo comportamento devozionale che James Brown inscena, in una squisita dialettica tra sacro e profano, ad ogni concerto).(67)

Non a caso questo verso lo ritroviamo in non pochi gospel.

La poetica della musica del Delta vuole che tale formula affiori ogni qualvolta il cantore si appresti ad affrontare una situazione particolarmente gravida di implicazioni religiose, spirituali che spesso provocano angoscia ed inquietudine; con tale accezione il verso riecheggia in Broke Down Engine di Blind Willie McTell ,in Long Away From Home di Louis Johnson, in Milk Cow Blues di Kokomo Arnolds, in Left Alone Blues di Isham Bracey, tanto per censire alcuni blues.

Potremmo supporre che Johnson utilizzi la formula della genuflessione perché la strofa ha il suo epilogo con l’altrettanto tradizionale implorazione di misericordia al Signore dei cieli. Tuttavia “fell down on my knees” assume assai spesso nell’universo semiotico del blues un significato autonomo ed indipendente dall’altro verso della strofa. Ma anche considerando il senso globale dei due versi in questione (supponendo quindi un legame semantico tra la prima e la seconda frase) ciò che distingue questa porzione del testo è inequivocabilmente il forte carico simbolico di natura religiosa, rituale. E se di un culto si tratta ciò che è ancora da stabilire è a chi è rivolta la celebrazione e perché il bluesman ha prescelto un crocicchio quale tempio sacrale.

" Standin’ at the crossroad I tried to flag a ride,

didn’t nobody seem to know me everybody pass me by”.

Trascurabile in questa prospettiva il tema del vagabondaggio nondimeno è fondamentale l’incipit: “standing at the crossrod”. Di nuovo un verso tradizionale (ad esempio titolo omonimo di un blues di Johnny Shines) che conferma la decisa intenzione del bluesman di “stare in piedi al crocevia”, di occupare fisicamente quel luogo che già abbiamo intuito sacrale.

L’esaminato verso d’apertura crea inoltre una narrazione continua tra le due strofe; (tecnica piuttosto insolita nell’estetica del blues che predilige, a differenza della ballata, segmentare la canzone in immagini niente affatto legate da una continuità narrativa accostando invece le strofe secondo altri criteri di coerenza).

Johnson vuole essere certo che il rito del crocicchio proceda senza soluzione di continuità di strofa in strofa, il soggetto, attraverso questo espediente, acquista sempre maggior rilievo.

“ The sun go down boy, dark goin’ catch me here,

I’haven’t got no lovin’ sweet woman that love and fell me care”

Come primo verso, il bluesman introietta nella sua opera un field holler assai diffuso nelle campagne del Mississippi, canto di lavoro che in tale contesto assume un significato ben preciso.(68) Johnson infatti, in questa sezione, non ha assolutamente deviato dalla strada maestra; al contrario sta minuziosamente suggerendo le coordinate temporali del rito, la sua voce, come risuona dal vecchio disco Vocalion, bisbiglia appena increspata da un moto di inquietudine circa il tempo dell’incrocio, la notte. Perché, come tra breve sarà svelato, è dopo l’imbrunire che il culto può essere celebrato.

“You can run, you can run tell my friend boy Willie Brown,

Lord, I’m standing at the crossroad, babe, I believe I’m sinkin’ down”

Riemerge la formula dell’attesa al crocevia (I’m standing at the crossroad) mentre Johnson rompe in un drammatico falsetto implorando aiuto all’amico Willie Brown perché “I believe I’m sinkin’ down”. Per quale motivo il bluesman è sul punto di crollare, cosa sarebbe successo oltre il crepuscolo, chi avrebbe incontrato al fatale crocicchio l’autore di Hellhound On My Trail?

Quella notte non fu il Satana cristiano a recarsi all’appuntamento tanto perturbante quanto angosciosamente agognato da Robert Johnson; la potente voce di quella cerimonia cultuale non sarebbe discesa negli inferi del fuoco eterno ma avrebbe invece attraversato i flutti dell’Atlantico per riecheggiare nei lidi dell’Africa Occidentale e da quelle terre, avrebbe mosso a compassione il grande dio vodu Legba.

Si è precedentemente accennato, trattando dell’hoodoo, che tale sistema di credenze ha mantenuto in vita un solo loa di tutto il pantheon vodu afrohaitiano, quel dio sopravvissuto è appunto Legba.

Questa divinità è presente in tutte le maggiori religioni dell’Africa Occidentale ed occupa un posto preminente nel credo haitiano (così come in altre fedi afroamericane, la santeria cubana è un esempio). Prima di ogni rito vodu, qualsiasi sia il loa che si voglia invocare, si prega Legba perché “apra la barriera” tra gli uomini e le divinità; nella musica e nella danza gli houngan haitiani gli si rivolgono con queste parole:

“A toi bon Legba, ouvre la barrière pour moi

Papa Legba ouvre la barrière pour moi

ouvre la barrière pour me faire capable de rentrer

lorsque je retournerai je saluerai les loas

Vodou Legba ouvre la barrière pour moi

lorsque je retournerai je remercierai les loas”

(A te Buon Legba aprimi la barriera

Papa Legba aprimi la barriera

aprimi la barriera affinché possa entrare

Vodu Legba aprimi la barriera

quando ritornerò ringrazierò i loa)(69)

Nessuna cerimonia vodu può quindi aver luogo senza il consenso di questo dio.

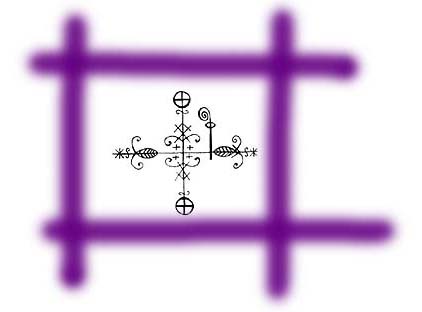

Ma soprattutto, fatto di capitale importanza ai fini della nostra tesi, Legba è definito sia in Africa che ad Haiti l’indiscusso padrone e custode degli incroci e per tale attributo è spesso denominato Legba Carrefour, “signore dei crocicchi”. Il vevè di questo loa, cioè il simbolo che ne riassume le peculiarità, è infatti rappresentato dall’intersezione di due assi, una specie di croce che, come ha finemente puntualizzato Jahn, “con quella cristiana ha in comune la forma non già il significato”.(70)

Invero nella fede vodu il tratto orizzontale indica il mondo degli uomini mentre quello verticale simboleggia l’universo dei loa; l’incrocio delle linee, punto di contatto, di comunione tra gli umani e i divini, non può quindi che assumere un profondo senso religioso, così come sentitamente sacri sono, per estensione, i crocevia delle strade. E lì dove in Africa vengono erette le sculture a Legba, è agli incroci che, ad Haiti, vengono deposte in una zucca offerte di cibo e libagioni al riverito guardiano di quei “luoghi in cui si concentra l’energia”.(71)

Sebbene il crocicchio rivesta le caratteristiche di una sede epifanica per molte religione e culture del mondo, (sensibili al mito furono ad esempio gli antichi greci e romani, gli Atzechi, i pastori delle Ande peruviane così come i popoli della Siberia) è tuttavia in Africa che questo simbolo assume l’importanza di un luogo sacro, e con tale connotazione si ritrova al centro delle credenze dei bambara del Mali, dei likuba e likuala del Congo, degli senufo della Costa d’Avorio, degli yakuba e guere della Guinea, e di tutti i popoli fon del Dahomey.(72) Centro nevralgico delle fedi della Madre Nera che dall’Atlantico, attraverso l’affluente del vodu haitiano e poi neworleansiano, si è riversato nel Mississippi.

Quanto la cultura afroamericana del rurale Sud fosse pregna della religione del crocicchio è deducibile dai preziosi dati raccolti tra il 1935 e il 1939 Harry Middleton Hyatt. Il ricercatore, intervistando oltre 1600 fedeli hoodoo sparsi in dodici stati del Meridione americano, collezionò un vasto corpus di informazioni poi confluite in una monumentale opera in cinque volumi.(73)

Un informatore di Mobile, Alabama ha dichiarato ad Hyatt:

“See, if you wanta learn the hoodooism you go to de fo’ks of the road. Go dere yo’ leave home zactkly five minutes of twelve [più avanti nell’intervista sarà specificato twelve in the night]......you git down on your knees”.(74)

La testimonianza è illuminante. L’incrocio è il tempio dell’hoodoismo, è il luogo di preghiera che costringe ad inginocchiarsi, è la sede di una celebrazione che ha posto nella notte il suo tempo ideale. E’ lo stesso culto cantato da Robert Johnson, convinto fedele hoodoo che come tale si è prostrato in ginocchio nella chiesa di Legba e lì, atterrito ma stoicamente risoluto, ha atteso oltre l’imbrunire.

Pur tuttavia senza la consapevolezza dei preti vodu afrohaitiani i cantori di blues ne condividevano le credenze essenziali della religione dei loa e attraverso processi inconsci (e quindi ancora più inalienabili dal pensiero dell’afroamericano) hanno tenuto viva la memoria di quella fede.

E’ sulla base di questa inconsapevolezza che molti rurali del sud (bluesman compresi quindi) hanno dichiarato di aver incontrato il diavolo al crocevia e non il loa Legba. Si tratta di un elementare procedimento sincretico: una credenza lontana, in parte stemperata dal corso dei secoli, si è rinnovata innestandosi in un mito più attuale e quotidiano (il tema di Satana, e delle sue menzognere promesse, era a la page in ogni sermone battista).

D’altra parte l’incontrastato dio dei crocicchi non era tanto vezzoso e tracotante (benché trickster) da negare la sua intercessione agli uomini del Sud solo perché questi non lo invocavano con il suo nome; il loa dei loa sarebbe ugualmente intervenuto ad avvantaggiare la sorte di quel popolo strappato ad una comune terra a patto che quest’ultimo si fosse prostrato al suo tempio per veneralo, e magari adorarlo attraverso i suoni di un blues.

Certo è che le preghiere della comunità nera furono tanto efficaci che mai permisero a Legba di lasciare il Nuovo Mondo. In un recente saggio apparso sulla rivista accademica Ethnomusicology, Cheryl Keys dimostra che da un brano rap del 1990 intitolato To The Crossroad emerge inconfutabilmente il tema del crocicchio con tutto il carico simbolico di matrice africana. “Crossroad is used here in a traditional african cosmic sense, meaning the place where all spiritual forces are actived”. Signore del sacro crocevia “rappato” da Isis e Professor X è il dio egizionao Ra che innegabilmente “parallels the deity Esu-Elegbare [Legba] who in the youruba tradition is the guardian of the crossroad”.(75)

Fossile mai frantumato di un passato africano, vibrante evocazione di una cosmogonia ancora viva nel sostrato del pensiero del popolo nero, coagulo di credenze che né la schiavitù, né il feroce razzismo sono riusciti a dissolvere.

Nell’unica foto che si conosca, Robert Johnson, elusivo miraggio vestito di un elegantissimo gessato, mostra in volto un’appena accennata smorfia di riso; inchino ammiccante verso l’obbiettivo che è il ghigno fidente di colui che a pochi mesi da quello scatto si sarebbe ricongiunto con Legba.(76)

Quel viso segnato dallo sberleffo, sembra comunicare la serena consapevolezza che la musica del rito che avrebbe celebrato in una delle stanze dell’Hotel Gunther, poi stigmatizzata sul disco Vocalion Crossroad Blues, non avrebbe mai smesso di riecheggiare.

Luca Bragalini

NOTE

(1) Willie The Lion Smith, Music on My Mind: The Memoirs of an American Pianist, Da Capo Press, New York 1978, pp.25-26.

(2) Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness, Oxford University Press, Oxford, 1978, p.183.

(3) Chock House Blues, inciso a Chicago il maggio o giugno 1926, Paramount 12373.

(4) Le case discografiche, Paramount in testa, caldeggiavano le incisioni di spiritual da parte di bluesman soprattutto dopo il successo raggiunto intorno al 1927-28 dal guitar evangelist Blind Willie Johnson; tuttavia per non offendere la religiosa comunità nera i discografici facevano registrare i musicisti sotto pseudonimi che molto ingegnosamente ne celavano l’identità. Blind Lemon Jefferson divenne Deacon L.J. Bates, Charlie Patton registrò col nome Elder J.J. Hadley, Barbecue Bob si trasformò in Robert Hicks. Particolarmente riusciti i mascheramenti di Brownie McGhee in Brother George e della blueswoman Memphis Minnie in Gospel Minnie.

Eccellente la raccolta Gospel Vol.3- Guitar Evangelists & Bluesman/ 1927-1944 dell’etichetta francese Frémeaux & Associés- FA 044, che raccoglie in un doppio cd le incisioni più significative dei guitar evangelist e dei bluesman che hanno inciso al servizio del Signore.

(5) Margaret McCarthy, “The Afroamerican Sermon and the Blues: Some Parallels”, The Black Perspective in Music, fall 1976, vol.4, n°3. La studiosa americana osserva che molte espressioni tipiche dei sermoni battisti si ritrovano invariate nei testi di blues, così come il tipo di linguaggio

“down to the earth” e l’uso dell’ironia accomunano i due generi.

Ai molti esempi riportati nel saggio di McCarthy si voglia accludere il caso “trouble in mind”.

Frase ricorrente in molti blues fu anche il titolo della fortunata composizione di Richard M. Jones scritta nel 1926 per la blueswoman Bertha Chippie Hill e registrata lo stesso anno in compagnia di Louis Armstrong. Tuttavia l’espressione “trouble in mind” è presente anche negli spiritual cantati nell’Ottocento dagli schiavi neri. “I am a trouble in de mind, I ask my Lord what shall I do” recita uno spiritual contenuto nella raccolta Slave Songs of the United States. The Classic 1867 Anthology edited by William Francis Allen, Charles Pickard Ware e Lucy McKim Garrison, Dover Publications , New York 1995, pp.30-31.

(6) Riportato in Levine, op. cit., p. 235.

(7) Sosteneva la cantante di blues Alberta Hunter: “The blues were almost religious. They’re like a chant. The blues are like spirituals, almost sacred”.

Hear Me Talkin’ to Ya. The Story of Jazz by the Men Who Made It, edited by Nat Shapiro e Nat Hentoff, Peter Davis Ltd, London, 1955, p.223.

(8) Janheinz Jahn, Muntu. La civiltà africana moderna, Einaudi, Torino 1968, pp. 103-130.

(9) Citato in Jahn, op. cit., pp. 11-112.

(10) E’ evidente che i kuntu di Rabbit Foot Blues altro non sono che “trickster”. Figura d’astuto briccone che i neri si erano portati dall’Africa. L’Africa infatti abbonda di storie riguardanti animali con protagonista un trickster, sia questo l’ingegnoso ragno ananse o l’irriverente, ma acutissima, scimmietta prima attrice di innumerevoli vicende al fianco di forti e robusti, ma immancabilmente tonti, leoni ed elefanti. Tale immagine è stata poi reinterpretata nei racconti degli schiavi statunitensi i quali non hanno avuto alcuna difficoltà a piegare persino le storie bibliche all’estetica del trickster. Davide era un trickster che con la sua scaltrezza è riuscito ad avere la meglio sul possente ma ottuso gigante Golia. L’identificazione dello schiavo con il giovane pastorello armato della sola fionda e della propria destrezza e del padrone della piantagione con il beota gigante alto “tre braccia ed una spanna” è fin troppo ovvia (benché sia sfuggita agli schiavisti del Sud).

Nel Sud pre e post bellico il più noto trickster afroamericano fu senza dubbio il destro Brother Rabbit.

Relativamente alla figura del trickster nella favole africane si legga: Fiabe africane, a cura di Paul Radin, Enauidi Tascabili, Torino 1994. Si tratta di una delle migliori raccolte di fiabe africane impreziosita da una illuminante introduzione dell’antropologo Paul Radin e da una acuta prefazione di Italo Clavino che, a dimostrazione di quanto finora trattato scrive, “....la furberia è il tema che ricorre più di frequente in questo libro”.

Fondamentale anche il capitolo 2 della già citata opera di Lawrence Levine, in particolare i paragrafi: “Some Go Up and Some Go Down: The Animal Trickster”, p.102 e “The Slave as Trickster”, p. 121.

Harold Courlander, “Negro Folk Music U.S.A, Dover Publications, New York, 1992, pp. 172.173 riporta una canzone creola della Louisiana con protagonista il celeberrimo Brother Rabbit.

(11) Albert Murray, Ballando il blues, Clueb Bologna 1999, p. 104.

Sebbene l’attenzione di questo paragrafo sia focalizzata sull’aspetto kuntu dei blues non si può almeno non accennare, stimolati dai versi di Murray che li definiscono “demoni”, ad altre parentele d’origine africana che legano i blues agli spiritelli houka e orixhà dei songhai e ai geni rab dei wolof , agli gnomi bakru degli ashanti, ai persecutori ijimere degli yoruba. Tali divinità, molto spesso ostili e quindi temute, potevano essere placate attraverso la musica. Particolarmente sensibili all’arte dei griot sono i demoni afroarabi djin. Si legga in proposito Fabrizio Venturini “Red Indian Blues. Diavoli rossi, neri, bianchi e blue”, Jazz, dicembre 1998, pp. 24-27 e 62.

(12) Sulla teoria etica della musica nell’estetica greca e sul pensiero aristotelico circa la catarsi “allopatica” e “omeopatica” si legga: Enrico Fubini, L’estetica musicale dall’antichità al Settecento, PBE, Torino, 1976, p.27.

(13) La citazione di Olaudah Equiano proviene da: Olaudah Equiano, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African, London 1789. Un passo di questa autobiografia, relativo all’imbarco di Equiano sulla nave negriera che lo avrebbe portato alle Barbados, è pubblicato sul sito internet Excerpts from Slave Narratives curato da Steven Mintz per la University of Houston: http:vi.uh.edu/pages/mintz/6htm.

(14) Luisa Faldini Pizzorno, nel suo libro Il Vodu, Xenia Tascabili, Milano 1999, riporta una filmografia di opere legate al mondo della fiction ispirate ai temi e ai personaggi del vodu.

Lo stesso legame è esplorato nella più ampia filmografia acclusa all’ottimo sito internet: Voodoo Information Pages, http://www.arcana.com/voodoo/, link “bibliography”.

(15) Sir Spencer Sir John, Haity or the Black Republic, London 1889.

(16) Katherine Dunham, Vodu. Le danze di Haiti, Ubulibri, Milano 1990.

Uno dei migliori testi che affrontano, avvalendosi anche di trascrizioni ed ascolti contenuti in una musicassetta allegata, la musica vodu: Lois Wilcken,The Drums of Vodou, White Cliffs Media Company, Tempe, 1992.

L’osservazione di Gustav Jahoda, contenuta nel suo testo The Psychology of Superstition, Harmondswoth, 1970, è citata in Lawrence Levine, op. cit., p55.

(17) Il fenomeno della zombificazione è discusso nel dettaglio da Luisa Faldini Pizzorno nel capitolo “Zombie e zombificazione”, op. cit., p. 75.

(18) Il Vodu raggiunse anche il Brasile ed in questi ultimi decenni persino l’Europa. Oggigiorno tale religione, in base ai dati aggiornati alla seconda metà degli anni Novanta, abbraccia circa sei milioni di fedeli. Luisa Faldini Pizzorno, op. cit., p.1.

(19) Luisa Faldini Pizzorno, op. cit., p.8.

(20) Riportato in Jaheinz Jahn, op. cit., p.24.

(21) Governo e chiesa cattolica hanno fortemente osteggiato e talvolta duramente represso la religione vodu fino in tempi recenti.

(22) Solamente nel 1809 circa settemila neri haitiani raggiunsero New Orleans.

Leonard V. Huber, New Orleans, Crown Publishers, New York 1971, p. 43.

(23) L’articolo si riferisce, mistificandone completamente il senso, al rito della prova del fuoco diffuso sia ad Haiti che a New Orleans. Harold Courlander, The Treasury of Afro-American Folklore, Crown Publishers, New York, 1976, pp.544-545.

(24) Secondo Jerah Johnson il nome Congo Square derivava da un esclusivo club “only for white” denominato Congo Circus; tale circolo fu fondato nel 1816 da tale, Signore Gaetano, originario dell’Avana. Ma se il nome, in accordo alla tesi di Johnson, non si riferiva alle danze degli schiavi africani è tuttavia indubbio che durante il XIX secolo, seppur a fasi alterne, lo spiazzo delimitato a sud da North Rampant Strett e ad est da Basin Street fu il palcoscenico di eventi coreutici, musicali e rituali connessi con la Madre Nera, e quindi con il vodu.

Riportato in S. Frederick Starr, Bomboula. The Life and Times of Louis Moreau Gottschalk, Oxford University Press, Oxford, 1995, p.40.

(25) Gli scritti di George W. Cable inerenti Congo Square ed il vodu sono stati oggetto di disamina da parte di diversi autori. Segnaliamo i testi ed i saggi provvisti di apparati critici più articolati e, considerato il “caso Clable”, più revisionisti: